Huang Di : l’Empereur jaune

Le père de la Médecine chinoise

L’Empereur Jaune, Huang Di (黃帝), occupe une place singulière dans l’imaginaire et la mémoire de la Chine. Il est aussi une figure essentielle à l’origine de la Médecine traditionnelle chinoise (MTC). En effet, la tradition lui attribue la paternité du du Huangdi Neijing (黃帝內經, Canon interne de l’Empereur Jaune), ouvrage fondateur de la MTC.

Figure semi-légendaire, il serait né au XXVIIe siècle av. J.-C., et aurait régné environ un siècle. Plus qu’un souverain, il représente à la fois un sage, un inventeur et un guide spirituel. Ses vertus en font un modèle à plus d’un titre et un personnage inspirant.

Un héros civilisateur

Selon des chroniques anciennes, telles que le Shiji de Sima Qian (Ier siècle av. J.-C.), Huang Di serait né dans la plaine de Youxiong sous le nom de Xuanyuan (軒轅). Dès son plus jeune âge, il se distingue par une intelligence hors du commun, une curiosité insatiable et un sens inné du gouvernement.

Son règne est associé à la sédentarisation des populations, à la fondation de structures politiques stables et à de nombreuses inventions. Les traditions lui attribuent notamment l’institution du calendrier, la domestication des animaux, l’utilisation des bateaux, la mise en place de la musique rituelle, ainsi que l’invention de l’écriture grâce à son ministre Cang Jie.

Ainsi, Huang Di n’est pas seulement un dirigeant politique, mais un héros civilisateur. On dit de lui qu’il « rassembla les tribus dispersées sous un même ciel » et que « par sa vertu, il fit croître l’harmonie parmi les hommes ».

L’apport à la médecine chinoise

Huang Di est considéré comme l’auteur — ou l’inspirateur — du Huangdi Neijing (黃帝內經, Canon interne de l’Empereur Jaune), ouvrage qui fait toujours référence pour la Médecine chinoise contemporaine. Bien qu’il soit improbable qu’il ait réellement écrit ce texte, la tradition lui en attribue la paternité, signe de l’autorité morale et intellectuelle qu’il représente.

Le Neijing se présente sous la forme de dialogues entre Huang Di, l’empereur jaune, et son médecin Qi Bo. Le souverain interroge, le médecin répond ; ensemble, ils explorent la nature du corps humain, les causes des maladies et les méthodes de prévention.

Le texte (voir encadré) pose les bases de la pensée médicale chinoise : équilibre entre le Yin et le Yang, circulation du Qi (énergie vitale), rôle des cinq éléments (bois, feu, terre, métal, eau), lien intime entre l’homme et la nature : « L’homme naît de la Terre, il dépend du Ciel, et il est régi par le Dao. »

Le rôle du médecin, selon lui, est d’abord de prévenir leur apparition : « Soigner une maladie déjà déclarée, c’est comme creuser un puits quand on a soif, ou forger des armes quand la guerre a commencé. » (Neijing, Suwen, chap. 2). Cette approche préventive, toujours centrale dans la MTC, révèle l’intelligence pragmatique et visionnaire attribuée à l’Empereur Jaune.

Vertus et personnalité

Huang Di est décrit comme un modèle de sagesse, de tempérance et de vertu. C’est un souverain qui sait écouter ses conseillers, qui respecte les lois de la nature et gouverne par l’exemple. Il suit la voie du « juste milieu » : ni excès ni carence, mais une recherche constante d’harmonie. Dans le Neijing, il insiste sur l’importance de vivre en accord avec les saisons : « Au printemps et en été, nourris la croissance ; en automne et en hiver, protège le recueillement. Celui qui suit la voie des saisons évite la maladie. »

Ainsi, Huang Di incarne une conscience écologique innée, basée sur un respect profond des cycles du vivant et de l’interdépendance entre l’homme et son environnement. Sur le plan moral, il est l’archétype du souverain sage et bienveillant, au service de son peuple. Il gouverne non par la force, mais par la vertu. Il est « le fils du Ciel qui éclaire les hommes sans les dominer ».

Héritage et postérité

L’influence de Huang Di a perduré à travers les âges. Il reste une référence dans la pensée politique, philosophique et médicale chinoise. Son culte perdure encore aujourd’hui, notamment à Huangling, dans la province du Shaanxi, où des cérémonies annuelles honorent sa mémoire.

Son héritage se mesure aussi au rôle central de la santé dans la culture chinoise. En plaçant la prévention, l’équilibre et la régulation naturelle au cœur de son enseignement, Huang Di a inspiré non seulement la médecine mais aussi la philosophie du quotidien : alimentation, respiration, pratiques énergétiques comme le qi gong.

Huang Di incarne donc un idéal intemporel : celui d’un souverain qui unit science, sagesse et spiritualité. Elle nous rappelle que gouverner, comme soigner, consiste avant tout à maintenir l’équilibre et à respecter les lois du vivant : « Le sage observe le Ciel et la Terre, comprend les souffles et protège la vie. »

Ainsi, la figure de Huang Di imprègne toujours profondément la culture chinoise d’aujourd’hui. Elle est un symbole de l’unité du peuple chinois et de la sagesse ancestrale. Son modèle continue de nourrir la pensée médicale et philosophique contemporaine chinoise.

Le Huangdi Neijing, chef-d’œuvre de la MTC

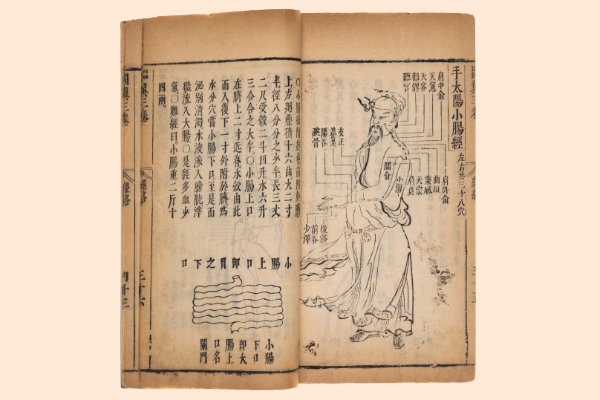

Le Huangdi Neijing (黃帝內經, Canon interne de l’Empereur Jaune) est considéré comme l’ouvrage fondateur de la médecine traditionnelle chinoise. Composé probablement entre le IIIe et le Ier siècle avant notre ère, il se divise en deux parties principales : le Suwen (素問, Questions simples) et le Lingshu (靈樞, Pivot spirituel). Le Suwen aborde les grandes théories médicales : Yin-Yang, Cinq Éléments, Qi, causes des maladies, prévention, diététique. Le Lingshu se concentre davantage sur la pratique, notamment l’acupuncture, en détaillant les méridiens et les points énergétiques.

La forme dialoguée entre Huang Di et son médecin Qi Bo rend l’ouvrage vivant : le souverain pose des questions pertinentes, parfois naïves, auxquelles Qi Bo répond par des explications claires et philosophiques. Ce style pédagogique reflète l’idée que la connaissance est fruit d’un échange, non d’une imposition.

Parmi les principes phares, on trouve l’idée que la santé dépend d’une harmonie dynamique entre l’homme et la nature. Ainsi, « l’homme est un microcosme reflétant le macrocosme », et ses déséquilibres traduisent une rupture avec les cycles naturels.

Encore aujourd’hui, le Neijing sert de référence aux praticiens de MTC. Il n’est pas seulement un manuel médical, mais aussi un traité philosophique, où science, spiritualité et observation empirique se rejoignent. Comme le souligne une phrase fameuse du Suwen : « Le sage ne traite pas la maladie, il traite ce qui la précède. »